在笔墨金石间对话百年:

胡问遂与梅舒适的书篆情缘

导语

2025年5月13日至2025年7月20日,在上海胡问遂艺术馆的展厅里,中国书坛巨擘胡问遂的碑体书法与日本书篆双绝大师梅舒适的篆刻画作隔水相望——前者苍劲如岩,后者清雅似风,却在笔墨金石间流淌着同属东方的艺术血脉。这场由上海市人民对外协会指导,上海市对外文化交流协会特别支持,胡问遂艺术馆、上海中外文化交流协会主办,上海市吴昌硕艺术研究协会与上海市黄浦区人民对外友好协会共同协办的“艺坛问梅:胡问遂与梅舒适书篆展”,特邀兼具剑桥大学跨学科背景的艺术史学者、策展人赵斯亮,和深耕当代影像艺术的执行策展人蔡卿怡,共同打造这场融汇传统与创新的文化盛宴,以年轻视角解码两位20世纪大师的跨时空对话,让沉淀半世纪的书篆情缘在拥有古建之美的胡问遂艺术馆重新“活”了过来。

胡问遂艺术馆

刀笔同辉:中日艺术的隔空对话

“共享东方艺术的精神密码”

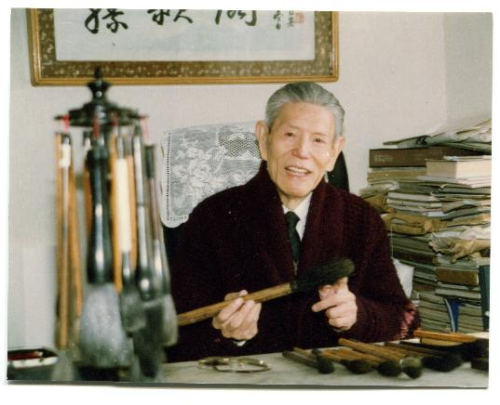

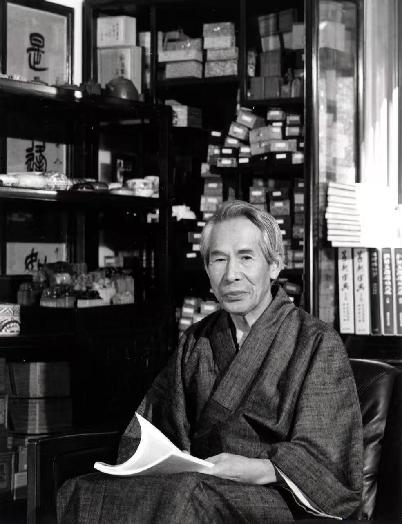

胡问遂与梅舒适,一位是沈尹默弟子、海派书法大家,一位是吴昌硕传人、日本篆刻界“执牛耳者”,分属不同文化语境,却在艺术根脉上殊途同归。

图片来源自胡问遂艺术馆

图片来源自梅舒适家人

展览现场 刀笔同辉—梅舒适展区

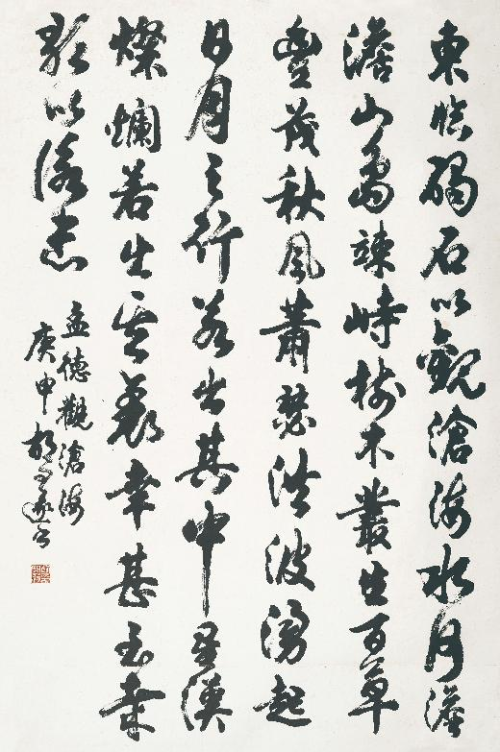

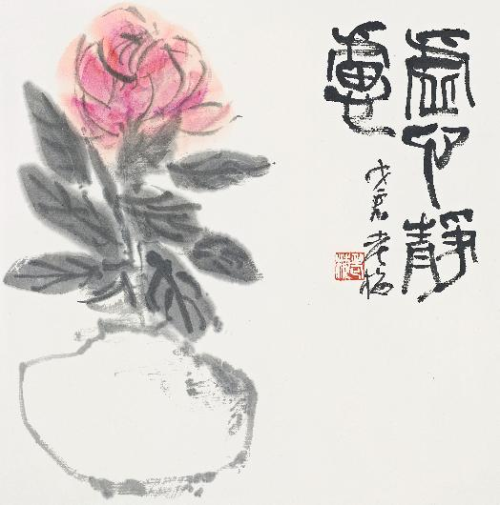

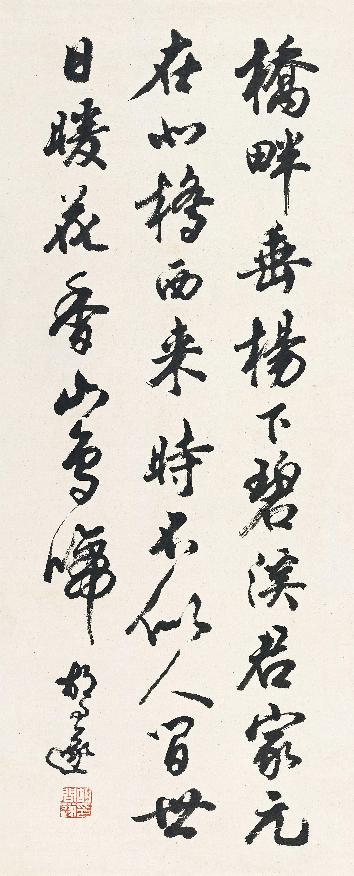

“胡先生融北碑雄强与晋帖流美,提出‘以碑立骨、以帖养韵’;梅先生则将吴昌硕的金石气与日本美学的‘幽玄’结合,开创‘以书入印’的新境。”赵斯亮指着展厅中的胡问遂的《观沧海》书法与梅舒适的《芍药图》文人画解释道,“前者笔力如涛,后者题字似玉,一刚一柔间,恰是中日艺术对‘书印同源’的共同坚守。”

胡问遂的代表作之一《观沧海》图片来源自胡问遂艺术馆

梅舒适的代表作之一《芍药图》 该作品曾在1988年钱君匋梅舒适联展中展出 图片来源自梅舒适家人

展厅第一板块“刀笔同辉”以对比叙事展开:左侧胡问遂展区,“吴琚书蔡襄诗句行书”等代表作尽显碑帖融合之妙;右侧梅舒适展区,“随风”“温古知新”等篆刻印章刀痕如笔,与“人添岁月,春满河山”篆书相映成趣。

胡问遂《吴琚书蔡襄诗句行书》

此作品曾参加1982年11月举办的“纪念中日邦交恢复十周年上海大阪书法篆刻展览‘

梅舒适的篆刻章“随风”由梅舒适家人提供

梅舒适的篆刻章“温古知新”由梅舒适家人提供

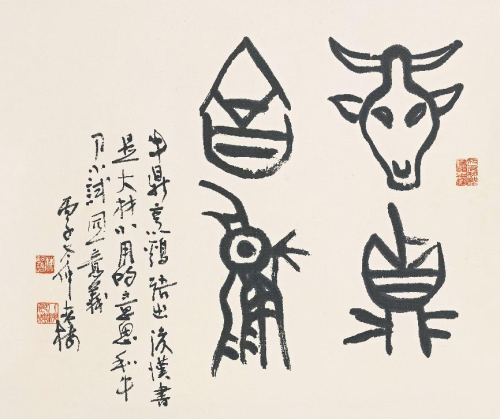

梅舒适的篆书作品《牛鼎烹鸡》由梅舒适家人提供

艺海同楫:笔墨勾勒的文化舟楫

“文献是‘同舟共济’的航海图”

穿过“刀笔同辉”,第二板块“艺海同楫”以史料为舟,串联起两位大师的交往脉络。1979年胡问遂访日时与梅舒适的合影、二人交往中的书法手稿、梅舒适创立“篆社”的文献……这些泛黄的物件并非静态陈列,而是被编织成“私人友谊—艺术交流—文化传播”的立体叙事。

“‘楫’既是舟楫,也象征他们以书印为舟,在不同时代守护东方艺术的初心。”赵斯亮提及胡问遂在动荡中临池不辍、梅舒适在战后日本以篆刻连接传统与现代的经历,“他们的私人交往里没有宏大叙事,却处处可见对书法艺术的追寻、以及对文化的赤诚——这恰是展览想传递的精神内核。”

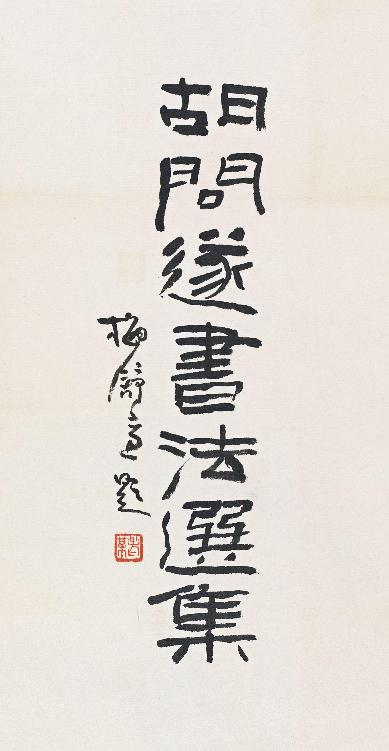

梅舒适为《胡问遂书法选集》的扉页题字

1980年 胡问遂与梅舒适在笔会交流中

最动人的细节藏在“雅趣同耽”子板块:胡问遂的藤笔与梅舒适的刻刀并置,旁边是二人与同时代文人墨客的交往。“这些文房用具让大师走下神坛,成为有血有肉的‘笔墨知己’。”蔡卿怡补充道,展柜特意设计成多维度的观看视角,“我们希望观众能感受到,他们的交往不仅是艺术对话,更是一场跨越国界的文人相惜。”

“本次展览能够成功举办,还离不开日本兵库县美术馆的鼎力支持。” 赵斯亮如是说。作为梅舒适藏品的重要收藏机构,兵库县美术馆不仅珍藏着大量梅舒适的艺术佳作,还保存着他毕生收藏的中国历朝历代艺术珍品。梅舒适先生一生钟情于梅花,馆内藏有诸多与梅花相关的珍贵艺术作品。此次展览,兵库县美术馆慷慨授权,将这些珍贵藏品以高清影像的形式呈现给观众,让大家得以近距离领略艺术瑰宝的独特魅力。

梅舒适的代表作之一《堕甑不顾》该篆刻曾获得1971年日展内阁大臣奖

三、中日雅韵:在传承中续写新篇

“三代同堂,窥见东方艺术的流动基因”

展览并未止步于历史回溯,第三板块“中日雅韵”以“一衣带水”“曲水流觞“为纽带,将视野投向传承与未来:胡问遂弟子的碑帖书法与梅舒适门生的“和式书印”并列展出,胡梅前辈名家如沙孟海、钱君匋、王公助的作品穿插其间,形成“三代同堂”的艺术图景。

“胡先生的学生在全球讲授碑帖,梅先生的弟子在世界推广‘篆社’理念,他们的创作早已超越地域,成为东方艺术的全球表达。”赵斯亮指着一组中日书家的作品,“传统不是静止的符号,而是像一条河——胡问遂的笔墨是上游活水,梅舒适的刻刀是中游舟楫,晚辈们的创新则是奔涌的浪潮。”

这种“流动感”还体现在展陈设计中:纪录片《书坛耆宿》循环播放着梅舒适参与兰亭集会的影像。“我们想让大众知道,1000多年前的兰亭情缘,40年前的笔墨对话,今天仍在继续。”蔡卿怡说。

梅舒适的大弟子,现今日本书坛领袖山下方亭先生出席本次展览

对话背后:当年轻策展人遇见“古老”书篆

这场“新旧碰撞”的策展实践,处处可见年轻化、国际化的视角:赵斯亮用国际关系学解读艺术交流的“隐性外交”,蔡卿怡将当代艺术的沉浸式体验融入传统展陈——当代留日青年艺术家徐优的“藤梅相映”装置与“曲水流觞年谱桌”致敬了大师经典、相互映照,考究的中英日三语展签搭配生动解读。

展览现场

当代留日青年艺术家徐优的以“藤梅相映”装置致敬胡问遂与梅舒适两位大师

“传统艺术不是尘封的古董,而是需要‘翻译’的活语言。”赵斯亮、蔡卿怡异口同声的表达,赵斯亮继而坦言“就像梅舒适在日本用‘篆社’传播中国篆刻,胡问遂在上海培养书法人才,他们本身就在做‘翻译’,我们只是用这个时代的方式延续这种努力。”

“本次展览的成功举办,还离不开众多书法家、学者及中日友好人士的大力支持。” 赵斯亮如是说,“福建省书协副主席方松峰先生、古文字专家徐梦家先生,以及日本国际交流支援协会理事陆欣妍女士,都为展览倾注心力。胡问遂艺术馆王燕女士统筹全局,全力以赴,共同促成这场文化盛宴。”

策展人赵斯亮与执行策展人蔡卿怡在展览现场

结语:在对话中永恒

离开展厅时,暮色为胡问遂的“观沧海”书法作品镀上金边,梅舒适的《芍药图》在暖光下更显雅致。这场跨越时空的“艺坛问梅”,与其说是展览,不如说是一场持续的对话——两位大师借笔墨对话,策展人借展陈对话,观众借观展对话。正如策展人赵斯亮所言:“当胡问遂的碑帖遇见梅舒适的刻刀,当宣纸与电子屏相映,就像来楚生先生为胡问遂先生刻的印章‘书意日新’表达的意思异曲同工,东方艺术的魅力,正在于它永远向未来敞开怀抱。”

在这里,古老的笔墨金石不再是博物馆里的标本,而是化作连接过去与现在、中国与日本、乃至东方与世界的桥梁。或许,这正是“艺坛问梅”的终极意义:在对话中传承,在传承中永恒,让艺术成为跨越国界的共同语言。